Numero Completo 03

Editoriale

Partiamo dalla fine: con questo numero chiudiamo il primo anno della rivista e almeno di un’intuizione iniziale abbiamo avuto conferma: per sopravvivere sul lungo periodo ci servono contributi all’attività dell’associazione, altrimenti detti abbonamenti alla rivista. Ne abbiamo raggranellati un po’, più di un centinaio, e altrettanti ce ne servono. Questo solo ci può garantire di uscire e quindi di approfondire e problematizzare in forma cartacea gli aspetti pratici di quel pensiero libertario e di quell’anarchismo costruttivo i cui intenti abbiamo delineato nell’editoriale del primo numero. Quindi, se apprezzate il nostro lavoro iniziale, provate a fare in modo di allargare il giro delle lettrici e dei lettori, indicando la rivista a chi pensate possa interessare.

Ritorniamo all’inizio: semi sotto la neve, dicevamo, ovvero pratiche ed esperienze libertarie nei più diversi campi basate su un metodo antiautoritario, collettivo, tendenzialmente egualitario. Semi sotto la neve, o gocce nel deserto, o tracce di umidità sotto qualche centimetro di un terreno, in senso reale e figurato, desertificato, potremmo dire. In antichità in diversi luoghi aridi, come in Salento, vi era l’uso, oggi ripreso da alcune associazioni e singoli, di costruire strutture in pietra «di condensazione», cioè in grado di riutilizzare l’aria umida ai fini della coltivazione. Metafore diverse, ma la sostanza non cambia.

Quelle che trovate in questo numero sono esperienze, così come nei primi due numeri, che denotano un fare ispirato a principi libertari, un cominciare qui e ora, in senso antiautoritario. Sono esempi di «anarchia come organizzazione», direbbe Colin Ward, sono – aggiungiamo noi – «pezzi» di anarchia, nella consapevolezza che, come amava dire Amedeo Bertolo, l’anarchia è un po’ come l’alcol puro, imbevibile in purezza, ma necessaria, se diluita nelle giuste dosi, a preparare bevande assai gustose. Bene, la finiamo con le metafore. Quel che intendiamo dire è che dalle pagine di questa rivista si va configurando – con tanti limiti, i nostri – una nuova anarchia, una anarchia che potremmo chiamare modulare. Il modulo è un elemento con caratteristiche comuni, che si adatta alle più diverse esigenze. Ci sono cioè elementi anarchici in «posti» reali e mentali i più disparati, ci sono elementi di metodo e di fine simili, declinati praticamente nelle maniere più diverse. Tali elementi sono, tra gli altri, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, il fare da sé (in prima persona), il mutuo appoggio. Ciò indica come non vi sia, e non sia logicamente pensabile, una anarchia completa, o totale, o pura appunto, ma elementi anarchici in contesti apparentemente alieni o lontani dall’anarchia. E noi intendiamo trovarli, analizzarli, interrogarli, farli conoscere, come facciamo in questo numero con il trentennale progetto Wespe, un complesso di realtà autogestite a Neustadt an der Weinstrasse (Germania), con lo Spaccio popolare autogestito di Bologna e con la Scuola sperimentale di italiano Asnada a Milano.

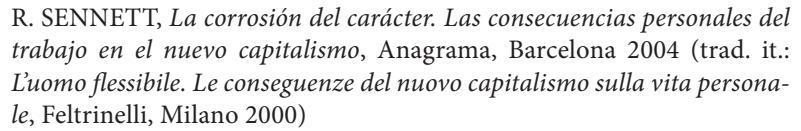

Tanto altro trovate in questo numero: un approfondimento sulla critica situazione politica dei libertari in Russia, uno sul possibile utilizzo cosciente, autogestito e conviviale delle cosiddette tecnologie dell’informazione e della comunicazione, uno sull’autonomia zapatista; una pregnante conversazione con Riccardo Gatti, da anni impegnato nei soccorsi in mare ed ex presidente di Open Arms Italia; la traduzione di un articolo pubblicato nella rivista «Libre Pensamiento» di Madrid sui lavori insostenibili, o meglio sulla mutazione che ha subito il concetto di lavoro sino a diventare un’attività inutile, se non dannosa, per la società; un nuovo articolo del nostro collaboratore Felice Liperi sulla esplosione inevitabile del ‘68 dal punto di vista dei suoni e delle visioni che l’hanno caratterizzato; due radici, cioè profili storici di militanti e intellettuali che hanno ancora qualcosa, o molto, da dirci: in questo caso Mary Wollstonecraft e Martin Buber, visti da Francesco Berti e da Furio Aharon Biagini.

Infine, ma non per importanza, le illustrazioni: a curare questo numero, così come la copertina, è Alketa Delishaj (Scutari, 1982), a cui si aggiungono i due ritratti di Roberto De Grandis, che insieme a Guido Candela si occupa, numero dopo numero, di trovare artisti e artiste i cui tratti arricchiscono questa nostra modesta pubblicazione. A tutti loro, così come a Pier Paolo Del Bianco, le cui illustrazioni avete trovato nel n. 2, il nostro sincero ringraziamento.

La WESPE trent’anni dopo: retrospettiva di un progetto anarchico che ha molto da raccontare

Annalisa Bertolo

Arrivo alla stazione di Neustadt an der Weinstrasse (Germania) un sabato pomeriggio di aprile e ad aspettarmi ci sono Ede e Michael, due signori sorridenti sulla sessantina passata. Li riconosco perché, come mi hanno preavvisato, hanno con sé una bicicletta con un rimorchio che dà nell’occhio. In effetti li vedo subito, il carretto è coperto da un vistoso telo rosso e nero, vestigia di gloriosi tempi passati. Il rimorchio, ci dice subito Ede, ha trent’anni ed è perfettamente funzionante. Lo producevano negli anni Novanta, alla Wespe, lui con dei colleghi che si erano messi a farlo professionalmente, però poi non ha funzionato, costava troppo.

Per me è molto emozionante rimettere piede in questa cittadina tedesca, dopo trent’anni. Ero venuta nel novembre del ‘91, su invito di Horst Stowasser, per conoscere il progetto Wespe e per farne un articolo. Horst Stowasser (1951-2009) è stato un pensatore anarchico, autore di diversi libri, pubblicista, nonché ispiratore dell’importante progetto Wespe.

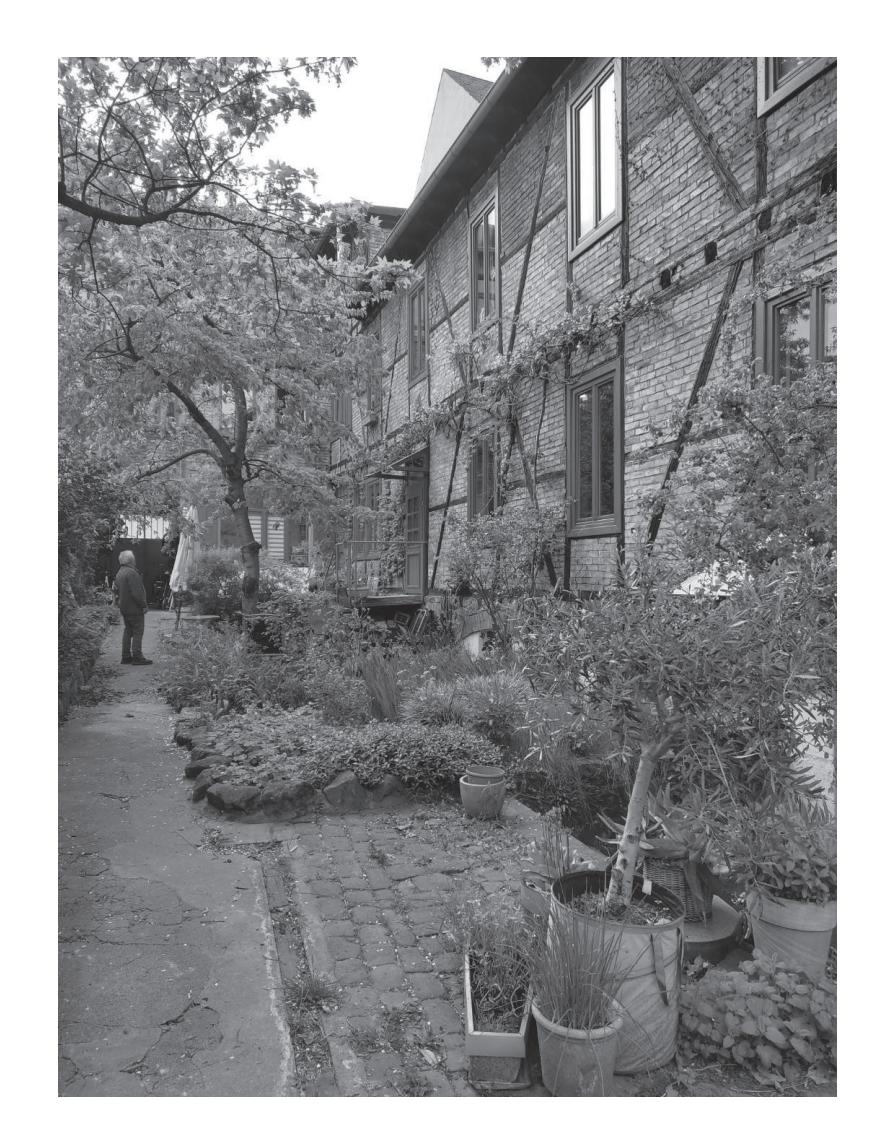

Ede e Michael ci scortano a piedi nel centro della bella cittadina, contornata dalle vigne del Reno, fino all’Ökohof, una ex fabbrica di mobili acquistata all’epoca e tutt’ora gestita dalla loro associazione, che ospita una casa di mattoni molto bella con giardino, un ristorante e diversi annessi.

Su un lungo cartellone appeso al muro della casa si legge: «Vivere e lavorare equamente a prezzi sostenibili dal 1989 – Wespe: associazione che promuove l’ecologia e l’autogestione». E una bella vespa disegnata, simbolo del progetto.

«Vivere e lavorare equamente a prezzi sostenibili dal 1989 - Wespe: associazione che promuove l’ecologia e l’autogestione»

Dagli articoli che avevo letto prima di partire sapevo già che il progetto ambizioso, partecipato e politicamente impegnato che avevo trovato nel suo pieno fulgore la prima volta che ero venuta a Neustadt, non esiste più. In realtà non esiste più già da tanti anni.

Ugualmente mi interessava incontrare persone che ne avevano fatto parte, capire cosa fosse successo, quali sono i meccanismi che fanno fallire le migliori e più idealistiche intenzioni, cosa rimane oggi di tutto questo.

Dopo un secondo giro in città, dove visitiamo due realtà econo miche ancora esistenti e floride, che erano state colonne portanti del progetto Wespe e cioè la libreria Quodlibet e il negozio di alimentari biologico Abraxas, torniamo nella casa di Michael che abita proprio nell’Ökohof, in un appartamento condiviso al secondo piano. Nell’Ökohof ci sono appartamenti abitati, c’è la sede di Anarchiv, l’archivio storico delle pubblicazioni interna zionali anarchiche, fondato da Horst Stowasser e ancora attivo e poi ci sono diversi spazi affittati attualmente ad esterni, un ri storante, degli studi grafici, un parrucchiere e una casa per gli apprendisti falegnami in viaggio (antica tradizione tedesca).

Ma che cos’è la Wespe oggi e cos’è stata in passato?

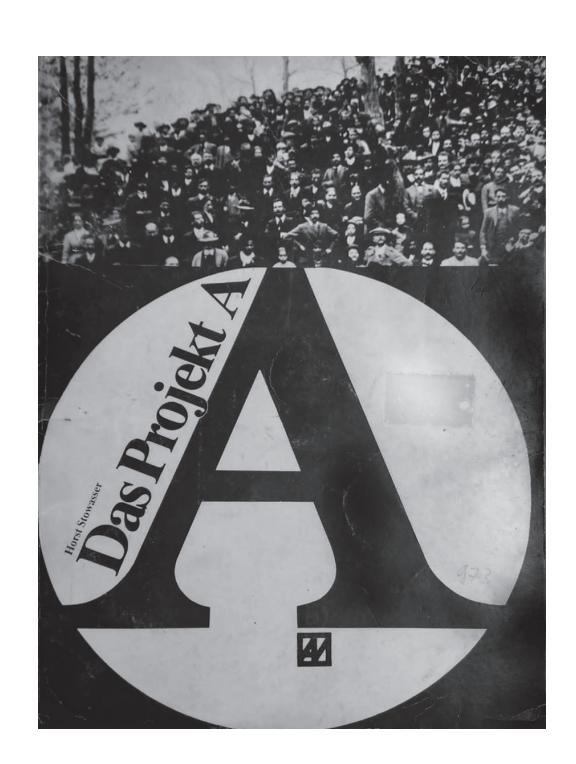

Wespe, acronimo di « Werk selbstverwalteter Projekte und Ein richtungen» (Officina di progetti autogestiti) è il nome della pri ma associazione che si creò a Neustadt alla fine degli anni Ot tanta e che radunava alcune realtà alternative e autogestite della sinistra locale. C’era dunque un fermento in questa cittadina, un sostrato politico e di esperienze autogestite, base perfetta per sperimentare il famoso «Projekt A» («Das Projekt A» 2019), il progetto elaborato da Horst Stowasser e diventato poi un libro che circolava con successo in quegli anni nel mondo libertario tedesco.

Nel suo «Projekt A» Horst desiderava portare l’anarchismo nella realtà, dargli una chance concreta, avvicinarlo alle persone comuni.

«Era il tentativo di ancorare l’anarchismo nel quotidiano, sot traendolo alle scuole di pensiero e al ghetto politico, come un normale modello di vita per le persone comuni, anche per quelle che non si interessano di politica. L’idea era di far nascere dei così detti ‘progetti doppi’, cioè affiancare una realtà economica che porta soldi a una culturale, sociale o politica, che li utilizza. Far nascere e sviluppare ditte e progetti economici autogestiti e in mutuo appoggio tra loro, non gerarchici ed ecologici e con i guadagni supportare le iniziative culturali e sociali e tutti quei progetti che non si sostengono da soli. Tutto ciò combinato con case collettive o comuni, singoli e famiglie. Ciascuno secondo la propria inclinazione, senza ‘felicità forzata’. Ognuno poteva sce gliere il proprio modello abitativo e di vita, creando un grande laboratorio sociale diversificato. E questo possibilmente in una piccola o media città dove la gente si conosce, per poter pian

piano coinvolgere la cittadinanza e ‘contaminarla’, con l’esempio, con il successo e con la qualità della vita e non con costrutti ideologici. Cosa che avrebbe potuto giovare al ‘marchio’ anarchico» (Stowasser 2005).

L’idea era ambiziosa e fu sperimentata in tre città diverse. Ebbe un certo sviluppo però solo a Neustadt, che divenne presto, integrando la Wespe e mantenendo questo nome, un modello vivente del Projekt A. E Horst Stowasser si trasferì lì a vivere.

Nei suoi migliori anni (i primi anni Novanta) la Wespe contava 12 imprese collettive autogestite

Nei suoi migliori anni (i primi anni Novanta) la Wespe contava 12 imprese collettive autogestite (tra cui un negozio di materiali ecologici da costruzione, una falegnameria, l’officina delle biciclette, la libreria, la bottega di prodotti alimentari biologici, un laboratorio di analisi biologiche, una ditta di impianti elettrici che

costruì il primo pannello solare in città) e l’Ökohof, un terreno in centro città che ospitava una ex fabbrica di mobili, acquistato collettivamente e sottratto agli interessi della speculazione del mercato. L’Ökohof doveva diventare (e in parte lo fece) il cuore del progetto, con spazi abitativi condivisi, una struttura ricettiva per gli ospiti con un caffè culturale, una sala per concerti, incontri, riunioni. C’erano pubblicazioni interne, per condividere temi, discussioni e decisioni e bollettini esterni, che si rivolgevano alla cittadinanza di Neustadt.

La Wespe, per come la conobbi io, fu un’esperienza comunitario-cooperativa che coinvolse, con diverse gradazioni, un centinaio di persone. Non una microcomunità di «alternativi», chiusi nel bozzolo della loro diversità: quella che si sviluppò a Neustadt fu un’esperienza di segno libertario ed ecologista radicata e proiettata nella società circostante.

Scrivevo allora: «Mi sorprendono l’impeccabile organizzazione e la ’lussuosità’ di certe imprese: strutture e macchinari moderni ed efficienti, locali spaziosi e ben tenuti, vetrine invitanti […]. In tal modo WESPE allunga i suoi tentacoli, si fa conoscere, propaganda la propria esistenza e le proprie istanze, coinvolge, offre servizi […]. Non meno importanti dal punto di vista ‘socializzante’ sono gli incontri collettivi: le feste. Ciò che non manca, ci confessa Horst, è lo spirito festaiolo e goliardico e ogni occasione è buona per festeggiare, commemorare, inaugurare. Come dicevo la funzione di

Ciò che non manca, ci confessa Horst, è lo spirito festaiolo e goliardico e ogni occasione è buona per festeggiare, commemorare, inaugurare

questa componente non è soltanto quella evasiva (fondamentale comunque in ogni progetto di vita): le feste diventano luogo di incontro, scambio, conoscenza, discussioni, consolidamento dei rapporti… sia tra i componenti stessi della WESPE, sia tra loro e gli ‘avventori’ esterni» (Bertolo 1992).

Dopo pochi anni, però, quella che sembrava la realizzazione di una utopia concreta in qualche modo fallì e si sfaldò. La causa scatenante pare fu un conflitto molto acceso all’interno del collettivo, che seguì l’organizzazione di un concerto di un gruppo musicale famoso, il cui cantante era stato accusato di violenze su una donna. Una parte del gruppo non voleva in nessun modo ospitare il gruppo e così, dopo il concerto, ci fu una pesante spaccatura che non si rimarginò più.

Ma le vere cause si erano lentamente annidiate in seno al progetto da tempo, sempre secondo Horst: «Probabilmente furono due soprattutto le cause del fallimento: la prima, più esterna, fu dovuta al fatto che il progetto era cominciato negli anni Ottanta, proprio nel periodo in cui il movimento alternativo tedesco si stava ritirando. Abbiamo cominciato in controtendenza ed era difficile trovare dei proseliti. Le persone non erano più molto interessate alle pratiche di autogestione, per loro era troppo faticoso. Miravano al posto fisso e al salario garantito. La libertà richiede invece molto impegno.

Il secondo motivo, a mio avviso, ben più imbarazzante, riguarda il fatto che quando il progetto iniziò a godere di un certo successo, arrivarono i ‘puritani’ in massa, i seguaci della dottri-

na pura. Criticarono il progetto dall’inizio alla fine, perché per loro non era abbastanza radicale o sufficientemente anarchico. Era troppo borghese, non abbastanza rivoluzionario. E rimasero finché non rovinarono tutto, potendo finalmente avere ragione» (Stowasser 2005).

Conversando con i nostri ospiti viene fuori un’immagine molto complessa di quello che può essere stato questo esperimento politico e sociale e anche dei motivi per cui non ha funzionato o ha funzionato in parte. Ede, che c’era fin dall’inizio, ne parla con affetto e nostalgia, per lui è stata l’occasione di sperimentare un’utopia, di rendere concreti degli ideali, ma ricorda anche la fatica, la difficoltà di tenere insieme le varie visioni, di coniugare vita privata e vita collettiva, di lavorare tantissimo per far funzionare i progetti e le imprese e trovare anche il tempo per riunioni, discussioni e decisioni collettive.

Michael, invece, durante gli «anni d’oro» della Wespe non aveva avuto il desiderio di partecipare, non si sentiva in linea con certe durezze o estremismi, però in un secondo momento ha voluto raccogliere il testimone di quell’esperienza e ne ha capito le potenzialità. Ora si occupa dell’Anarchiv.

E oggi cosa rimane?

Oggi la Wespe esiste ancora soltanto nella forma di una associazione che conta una ventina scarsa di associati e che amministra l’Ökohof e una associazione culturale, la «Wespennest» (nido di vespe), che organizza eventi culturali.

I due negozi citati all’inizio, la libreria e l’alimentari biologico, esistono ancora come realtà attive e conosciute in città, con una gestione non gerarchica a livello della dirigenza, ma con dipendenti stipendiati. Non fanno più parte di un progetto politico più grande e collettivo, ma rimane ugualmente forte la connessione, la rete sociale e umana di persone che si conoscono da una vita, che hanno lottato insieme per costruire qualcosa di diverso, che si aiutano e si sostengono se necessario.

Sembra molto poco, ma Ede e Michael non nascondono un certo orgoglio nell’affermare: «troviamo già ambizioso tentare di preservare questo spazio fuori dal mercato. Un terreno con un immobile in una posizione così centrale troverebbe subito un investitore. Vorremmo mantenere questo luogo come luogo di incontro, di

cultura, in cui non vi siano strutture gerarchiche, sarebbe già tanto riuscire a farlo. Ed è anche molto bello, è un’oasi in centro città. In genere ciò che è bello appartiene a qualcuno che ha tanti soldi. Che possano essere ancora accessibili gli spazi belli nelle città è ormai qualcosa di esotico. Questo progetto ha potuto sopravvivere solo grazie al fatto che l’associazione aveva a suo tempo acquistato il terreno e così abbiamo potuto salvarlo dal capitalismo, ossia che diventasse terreno per centri commerciali o parcheggi».

Ormai anche il bilancio economico della amministrazione dell’Ökohof è in attivo, sono state pagate le ultime rate di mutuo e si può pensare di investire in qualcosa di nuovo.

Questo progetto ha potuto sopravvivere solo grazie al fatto che l’associazione aveva a suo tempo acquistato il terreno e così abbiamo potuto salvarlo dal capitalismo

Questo è quanto rimane oggi della Wespe e a me rimane la dolcezza, la generosità e la simpatia di due persone che non si sono mai fermate nonostante gli insuccessi, che continuano a farsi domande sulla vita e su come possa essere possibile renderla degna di essere vissuta.

Mi rimane anche la certezza che non esiste IL progetto ideale, quello che una volta applicato funzio-

nerà perché è impeccabile. La tensione utopica anarchica deve rimanere un’idea a cui puntare, un’idea che pervade progetti e tentativi, un’idea che bisogna «sporcare» con le difficoltà, gli imprevisti, la complessità delle relazioni e dell’umano e le sfide dei cambiamenti storici, sociali e ambientali.

Me ne vado da Neustadt con la voglia di tornare e con la sensazione che qualcosa rinascerà, i semi sono stati a lungo quiescenti e ora sta arrivando il loro momento di germinare di nuovo.

«Dopo tanti anni finalmente abbiamo indetto un’assemblea straordinaria, un’assemblea in cui vogliamo occuparci in modo approfondito del futuro, di chi verrà dopo», dice Ede. Lo vedo pedalare verso casa col suo carretto rosso e nero e corro in stazione per non perdere il treno.

AnArchiv

L’Anarchiv è un archivio anarchico, come si può capire già dal nome: una biblioteca molto grande con monografie e libri, una raccolta anche di prodotti di varia natura, come volantini, resoconti di discussioni, adesivi, poster, film, musica e riviste. Il grosso è costituito da pubblicazioni anarchiche in lingua tedesca, ma si trovano anche libri provenienti da tutte le parti del mondo, tra cui anche esemplari molto rari e preziosi, reperti storici unici.

16 17

L’Anarchiv attira persone e gruppi che cercano contatti o che vogliono imparare dalle esperienze del passato o che vogliono mettersi in rete con altre realtà. Molti usano l’archivio per le loro ricerche, per pubblicazioni, tesi e dottorati.

È una vera e propria memoria del movimento anarchico, dal momento che l’anarchismo normalmente non trova spazio nel racconto storico ufficiale e questo tesoro di esperienze andrebbe perso se non ci fossero questi archivi (Stowasser 2005).

L’Anarchiv è un centro di documentazione fondato nel 1971 da Horst Stowasser e curato da lui fino alla sua morte. È tutt’ora attivo ed è aperto al pubblico.

Per contatti: info@anarchiv.de

Bibliografia

A. BERTOLO, «A Rivista Anarchica» n. 189, marzo 1992 «Das Projekt A», Horst-Stowasser-Institut e.V., Verlag Edition AV, 2019 H. STOWASSER, intrevista su «Graswurzel Revolution», dicembre 2005

Lo Spaccio popolare autogestito di Bologna Espe

A. Soto e Unghia

Il Gruppo informale di acquisto zapatista

Lo Spaccio popolare autogestito di Bologna è una delle attività svolte dal «Giaz», ovvero il Gruppo informale di acquisto zapatista. Vediamo quindi innanzitutto quale è stata la sua formazione e quali sono le sue caratteristiche.

Il «Giaz» si è costituito diversi anni fa ed è nato dalla scissione di un gruppo di compagne che formava il sottogruppo dello spazio sociale «Vag61» all’interno del «Gasbo», il Gruppo d’acquisto solidale di Bologna, per differenze di vedute sul senso della propria attività e della direzione che essa doveva assumere.

Un punto cruciale era il rapporto con i fornitori. Innanzitutto non erano condivisi i criteri con cui venivano scelti. Coloro i quali avrebbero poi formato il «Giaz» criticavano il fatto che il «Gasbo» decidesse di servirsi di un produttore solo sulla base di tre fattori: la comodità (cioè il fatto che il produttore fosse a km0), il biologico (cioè che il produttore avesse una certificazione biologica), gli sconti (ovvero la possibilità di spuntare un prezzo più basso lavorando sui grandi numeri), dando altresì valore al lavoro del produttore. Così si mette a critica la formazione del prezzo di un bene agroalimentare e/o di un trasformato, ben consci del fatto che solo un’alleanza tra chi produce e chi co-produce può portare a un prezzo equo. In questo modo si possono rendere partecipi anche le fasce di popolazione a basso reddito. Le «giazziste» sostenevano invece che fosse importante anche un altro fattore, cioè quello umano, relazionale, tra produttore e consumatore. Anzi, enfatizzando la necessità di una relazione più stretta, fu avanzata la proposta di sostituire a «consumatore»

il termine «coproduttore» come già avveniva all’interno dei mercati dell’associazione «Campi Aperti» (associazione che sostiene l’agricoltura biologica e locale, le cui origini risalgono alla fine degli anni Novanta e che è oggi molto radicata in città), luoghi in cui le «giazziste» ancor oggi amano incontrarsi.

Insomma il «Gasbo» viaggiava col pilota automatico, era efficiente, ma individuava i produttori in maniera un poco superficiale e non coglieva le contraddizioni dell’economia solidale che stava diventando un’economia di nicchia. Nella Mailing List di «Gasbo» passava un po’ di tutto, tra cui suggestioni, articoli, pensieri anche critici sulla realtà intorno a noi, ma il confronto e il dibattito all’interno di un mondo virtuale già faceva intravedere le sue criticità. Il palesarsi della possibilità di percorrere strade altre non da soli, ma con un gruppo di compagne che condividevano valori e sogni, ha portato al costituirsi del «Giaz», in cui il termine zapatista

indica una necessità di condivisione paritaria e di ricerca di senso di comunità e, soprattutto, il mettere le persone davanti ai soldi. Era il 2014. Così è nata una cosa bellissima, qualcosa di più di un gruppo d’acquisto, un’amicizia tra compagne che è durata e si è rafforzata nel tempo ed è oggi forte e attiva.

Così è nata una cosa bellissima, qualcosa di più di un gruppo d’acquisto, un’amicizia tra compagne che è durata e si è rafforzata nel tempo ed è oggi forte e attiva

Dal Giaz allo Spa: lo Spaccio popolare autogestito

Da questa esperienza nel 2016 nasce lo «Spa», cioè lo Spaccio popolare autogestito, esperienza che rimane strettamente collegata al «Giaz». Lo «Spa» è innanzitutto un luogo fisico, ospitato una volta a settimana nei locali del circolo anarchico Berneri, dove relazionarsi, condividere saperi e pensieri, in cui vi è un dibattito vero, non solo via web. Si organizza attraverso assemblee mensili che utilizzano il metodo del consenso; viene proposto un ordine del giorno condiviso, la riunione è anche un bel momento conviviale, si mangia insieme, si beve insieme, non ci sono tempistiche troppo rigide.

Lo «Spa» ha scelto di fare quel che, secondo i suoi fondatori, doveva fare un gruppo d’acquisto diverso dal normale, cioè non solo acquistare un prodotto e distribuirlo senza rincaro, ma anche aggiungervi un ragionamento e una conseguente pratica critica degli involucri e degli imballaggi (cioè fare a meno di ogni forma di packaging) e una riflessione sul concetto di prossimità. Pur continuando a ritenere importante la questione del km0, ovvero la prossimità geografica del produttore o trasformatore dell’alimento, a questo si affianca un altro criterio: quello dell’affinità ideale e pratica, cioè il cercare di creare una condivisione politica di quanto si va facendo.

Il lavoro che lo «Spa» fa sul costo è il seguente: provare a far pensare alle persone che vengono allo Spaccio quanto tempo sia stato dedicato al prodotto che sta sul banchetto e, di conseguenza, da un punto di vista economico, quale sia il prezzo di vendita sostenibile per chi produce. Ci spieghiamo: se per

raccogliere 100 kg di zucchine un agricoltore impiega otto ore, non può essere che le zucchine costino al consumatore 50 cents o 1 euro al chilo, che è il prezzo che la grande distribuzione organizzata impone al produttore quando costui decide, o è costretto, a «collaborare» con essa, cioè ad andare negli scaffali del supermercato.

Lo «Spa» lavora in maniera differente rispetto alla grande distribuzione. Non impone, né propone, i prezzi di vendita, è il produttore che decide quanto far pagare: il rapporto di fiducia tra produttore e «Spa» è fondamentale. Fa così perché ha via via assunto consapevolezza di come funziona una azienda agricola, e del lavoro – inteso in senso lato – che vi è dietro ogni prodotto. Dietro un prezzo c’è tutto un mondo di rapporti sociali

Dietro un prezzo c’è tutto un mondo di rapporti sociali e umani, con l’ambiente e quindi di inquinamento o di rispetto della terra

e umani, con l’ambiente e quindi di inquinamento o di rispetto della terra. Bisogna scegliere se stare dalla parte dello 0,99 sempre e comunque, quando poi magari ci si trova immersi in una dinamica di consumismo che fa spendere un sacco di soldi, oppure se consumare meno e meglio, dando un alto valore al cibo e cioè a chi lo lavora e all’ambiente.

Per questo chi anima lo «Spa» va a conoscere, o a trovare, chi produce, a vedere coi propri occhi, a farsi raccontare le difficoltà che si incontrano se si fa la scelta di essere fornitore di un gruppo d’acquisto e non della grande distribuzione, se si decide quindi di lavorare con volumi di produzione più bassi ma che rispettano i cicli della terra e che richiedono cura, attenzione, dedizione. Questo è quel che vuol dire nella pratica sottoporre a critica il diktat della crescita economica e del profitto e privilegiare un ragionamento più complesso, che preveda tempi lunghi e che sia ecologico, cioè che pensi come prioritario il mantenimento della fertilità del suolo che le colture intensive e l’uso smodato della chimica tendono invece a impoverire.

Spesso si sostiene che il supermercato sia comodo, ed è per questo che abitualmente oggi, nelle nostre società, si va proprio al supermercato a fare la spesa. Ma cosa vuol dire «comodo»? Cioè cosa implica questa comodità per il consumatore? Orari lunghi o lunghissimi per chi vi lavora, magazzini aperti h24, camion che girano in lungo e in largo per l’Italia a ogni ora del giorno e della notte. In altri termini, il supposto risparmio di tempo e denaro per alcuni comporta tutta una serie di conseguenze negative sulla vita di molti altri.

Lo «Spa» vuole rendere più acuta la sensibilità riguardo al cibo, alla sua produzione, al suo costo. Ha fatto un tentativo di replicare questo discorso con l’artigianato, ma lì la sensibilità a riguardo è ancora troppo bassa e in troppi ci facciamo abbindolare da produttori che sono in grado di offrire un prodotto a prezzi bassi e per questo del tutto insostenibili da un punto di vista sociale e ambientale.

La logistica partecipata

Ad Anzola Emilia, vicino a Bologna, c’è il polo logistico della coop più grande dell’Emilia Romagna. Un luogo del tutto insostenibile, dal punto di vista ambientale, avendo cementificato ettari di terreno agricolo, e sociale, poiché produce sfruttamento bestiale, tanto che numerosi sono state e sono le lotte sindacali e gli scioperi in questo settore.

Ciò ha fatto scattare un campanello d’allarme in molti partecipanti allo «Spa», che hanno cominciato ad analizzare più da vicino la situazione. Capendo che la logistica è uno degli anelli deboli della grande distribuzione ed è luogo in cui ci sono le peggiori condizioni di lavoro, pressoché schiavistiche, con orari assurdi, carichi fuori da ogni regola. Si lavora tanto, in modo pesante e male. Chi organizza lo «Spa» non intendeva più alimentare questo meccanismo, voleva fare qualcosa oltre a supportare chi sul luogo di lavoro si organizza sindacalmente per rivendicare i propri diritti e la propria dignità. Dunque si sono chiesti se c’era la possibilità di autogestire anche la logistica, cioè di prendersi carico di un settore in cui lo sfruttamento bestiale è causa diretta del prezzo ridotto che troviamo nello scaffale del supermercato; di smettere cioè di alimentare l’idra capitalista, per dirla con gli zapatisti.

Si poneva anche il problema, basilare, di non far aumentare eccessivamente i costi di trasporto e quindi il prezzo del prodotto che arriva sul banchetto dello «Spa». Lo Spaccio popolare non ha prodotti di nicchia, non è non vuole essere una bottega del centro, ci viene gente che per la stragrande maggioranza vive con meno di 1200 euro al mese.

La risposta che si sono via via dati è che sì, ci si può autorganizzare anche nel campo della logistica. Inizialmente hanno utilizzato i viaggi che facevano i partecipanti al «Giaz», viaggi di lavoro in vari punti d’Italia, chiedendo di fare alcune deviazioni, di prendere dal produttore il carico che lo «Spa» aveva ordinato e di portarlo a Bologna.

Poi la logistica si è allargata e in un incontro di Genuino Clandestino – al cui interno quello della logistica è sempre stato in realtà argomento divisivo – gli organizzatori dello «Spa» hanno incontrato un compagno, Michele, agricoltore e produttore della Bergamasca che crede anch’egli nell’importanza di fare rete in modo da unire territori lontani e per chiudere quel cerchio che permetta di non andare più al supermercato per soddisfare le proprie esigenze alimentari.

Accanto a quelli, vicino allo «Spa», che andavano su e giù per l’Italia per lavoro, sono state organizzate quindi delle occasioni di autofinanziamento per dare vita a una cassa della logistica che andasse a pagare i costi vivi di chi, come Michele, si im-

I produttori che vengono allo «Spa» vendono quantità, più o meno grosse, dei loro prodotti, oppure barattano ciò che producono con ciò che c’è

pegnava ad andare a recuperare prodotti da diverse parti d’Italia. Poi, dal momento che ci sono rapporti stretti con diversi produttori, si è cominciato a invitarli allo «Spa» a portare, e presentare, i propri prodotti e a spiegare come lavorano. Questo ha permesso di rinsaldare legami, di crearne di nuovi e di far nascere la cambusa dello «Spa»: al momento arrivano prodotti dal nord e dal sud, dalla

Sicilia, dalla Calabria, dalla Campania, così come dalla Lombardia. I produttori che vengono allo «Spa» vendono quantità, più o meno grosse, dei loro prodotti, oppure barattano ciò che producono con ciò che c’è: ad esempio i produttori di «Ekidna» recentemente hanno barattato il loro olio extra vergine di oliva con riso, ceci, caffè di «Libertaria» e detersivi della «Viome», una realtà greca nata dall’occupazione di una fabbrica che i padroni volevano delocalizzare scappando anche con tutti i macchinari, ma di cui gli operai si sono reimpossessati. E così si crea rete.

I magazzini diffusi

Un altro aspetto curioso dello «Spa» è l’esistenza di magazzini diffusi. Cosa sono? Partiamo da due premesse: lo spazio, nei luoghi di socialità, è spesso un bene scarso. Per chi non ha denaro mancano spazi ordinati, puliti, abitabili. Questo vale anche per spazi dove stoccare il cibo.

Ecco quindi che gli organizzatori dello «Spa» hanno semplicemente messo a disposizione un po’ di spazio nelle proprie case, cantine o garages, creando così dei magazzini decentrati o diffusi. Basta un qualche scaffale in una dispensa o anche solo un ripiano del frigorifero per conservare dei pacchi di caffè o dei pezzi di parmigiano, ad esempio: uno spazio privato che conserva prodotti non privati. Con lo strumento informatico di un database condiviso (e non proprietario) ogni partecipante può sapere se e dove è conservato un determinato prodotto e farne richiesta. Dal punto di vista tecnico il funzionamento è legato alla mailing list: in ogni mail che gira nella lista dello «Spa» ci sono una serie di link a piè di pagina tra cui il collegamento al magazzino diffuso.

Il prefinanziamento

Lo «Spa» si è trovato da subito a fare i conti con la questione economica. Molto semplicemente il problema è questo: come avere una cambusa piena e un banchetto ricco di prodotti senza operare un ricarico di prezzo del singolo prodotto? E ancora: come fare questo pagando subito il produttore per gli alimenti che cede allo «Spa», senza farlo attendere che la sua merce sia comprata da qualche avventore dello

spaccio?

Una risposta è stata trovata nel prefinanziamento, ovvero un meccanismo di credito basato anch’esso sulla fiducia. Chi viene allo «Spa» può decidere di versare una quota a sua scelta, che poi viene scalata nei successivi acquisti. È diventata una pratica diffusa che funziona molto bene e che aiuta concretamente i produttori.

Un meccanismo di credito basato anch’esso sulla fiducia: chi viene allo «Spa» può decidere di versare una quota a sua scelta, che poi viene scalata nei successivi acquisti

Collaborazioni e ulteriori attività

Lo «Spa» collabora da circa un anno con «Arvaia», una cooperativa nel vero senso della parola, a cui i soci partecipano attivamente, la prima «CSA» (agricoltura sostenuta dalla comunità) in Italia. «Arvaia» fa una programmazione annuale delle colture e questa è una cosa importante, perché lo «Spa», oltre a essere diventato un punto di distribuzione di «Arvaia», ha a disposizione eccedenze di verdure che vengono utilizzate per cene condivise ma anche per essere gestite da un importante progetto di mutualismo nato nella primavera del 2020, in piena pandemia: la «Colonna solidale autogestita», che distribuisce gratuitamente beni di prima necessità, anche alimentari.

Un’ulteriore dinamica interna che merita un cenno è quella delle autoproduzioni, ovvero la trasformazione di prodotto agricoli che sono bei momenti di socialità e di convivialità e che aiutano tra l’altro a capire meglio il processo di formazione di un prezzo. Si potrebbe fare l’esempio della passata di pomodoro, la «Passamontagna», una tipica autoproduzione dello «Spa». Chi la fa, calcola che senza i costi del lavoro di trasformazione, costa il triplo di quello di un supermercato, pur riutilizzando tutte le bottiglie. Questo lavorando due quintali di pomodoro.

Ma oltre alla «mitica» «Passamontagna», allo «Spa» si trovano crauti, marmellate, cavolfiori sottaceto, marroni sotto grappa, crema di marroni al cacao, focacce, biscotti, distillati, ecc.

Una conclusione provvisoria

Tutto ciò per chi dà vita allo «Spa» è estremamente gratificante ma richiede fatica, tempo e soprattutto costanza nel tempo, il bene forse più prezioso, la cosa più difficile e importante

Tutto ciò per chi dà vita allo «Spa» è estremamente gratificante ma richiede fatica, tempo e soprattutto costanza nel tempo, il bene forse più prezioso, la cosa più difficile e importante. Questo perché se lo «Spa» smette di acquistare un prodotto rischia di mettere in crisi il produttore, che per la sua attività fa affidamento sugli acquisti costanti nel tempo. Un’altra difficoltà con la

quale i partecipanti si devono confrontare è quella di coinvolgere i ragazzi più giovani, che paiono a volte un po’ avulsi dalla comprensione dei meccanismi materiali del funzionamento dell’autorganizzazione. L’età delle persone più attive all’interno dello «Spa» supera i trenta anni, a volte anche di molto!

Al netto di ciò, l’attività dello «Spa» ci indica che non è la provvidenza, né lo Stato, né qualcuno di superiore ad aiutarci. Bisogna metterci del proprio per cambiare l’esistente. E si può cominciare da subito, qui e ora.

Un documento del «Giaz» Chi siamo?

Un Gruppo Informale di Acquisto Zapatista: facciamo ordini collettivi di prodotti, ma non siamo un «Gas».

L’insoddisfazione per ciò che già esiste ci spinge verso qualcos’altro, vogliamo portare le nostre scelte al di fuori dei limiti segnati dall’ordinario, perché: «cercando l’impossibile, l’uomo ha sempre realizzato e conosciuto il possibile, e coloro che si sono saggiamente limitati a ciò che sembrava possibile non sono mai avanzati di un sol passo».

Il diritto ai cibi e ai prodotti sani e ecologici per i ceti popolari è un progetto da concretizzare, non un enunciato di principio. La partecipazione reale di tutte, nei limiti e nelle forme che ognuna si riconosce, è un dato di fatto che non potrà essere messo in discussione.

Siamo aperte (non inclusive), siamo anticapitaliste, coscienti che il conflitto esiste (eccome) e che fino ad ora l’hanno praticato soprattutto le classi dominanti.

Il richiamo allo zapatismo nel nome che ci siamo date è per riportare all’immaginario quelle pratiche che in Chiapas hanno dimostrato che il capitalismo si può superare creando una Comunità che resiste, decide collettivamente, si autodetermina e autogestisce.

Il «Giaz» rifugge la massa che nega ogni conflitto e rifiuta l’abitudine! Non cerchiamo rassicurazione nel conformismo, combattiamo chi presidia la conservazione e non abbiamo paura del cambiamento. Cerchiamo un linguaggio nuovo, plastico, che sia in continua evoluzione perché il mercato ci ruba le parole, ma i principi sono e saranno sempre e solo Nostri.

Sappiamo che il nostro fine non è un capitalismo «buono», un sistema di dominio ammantato di finta economia sia essa «verde» o «etica». La grande ragnatela di internet diventa l’ambiente comune che costituisce l’insieme degli stimoli che riceviamo e sappiamo che stimoli simili portano a comportamenti simili, così come siamo consapevoli che il Web non è un luogo di libertà.

Privilegiamo il software libero ma ancor di più le relazioni umane perché capiamo ancora la differenza che intercorre tra «alimentare una popolazione» e «alimentare un computer».

Rifiutiamo le gerarchie, la ricerca del potere, teniamo assemblee formali ed informali in cui prendiamo decisioni in modo orizzontale, la consapevolezza e la conoscenza da parte di ognuna sono un elemento costitutivo e strutturale.

Perché lo facciamo?

La scommessa non è da poco: sostenere e piantare altri semi di piccole comunità post capitaliste. Amiamo aprire «crepe» in cui seminare il germe della solidarietà e del mutuo soccorso e contribuire al crollo del fortino degli sfruttatori.

L’utopia che coltiviamo è quella di un modello «altro» (il capitalismo non è l’unico sistema economico possibile) e il tentativo è gettare i semi per un futuro raccolto. Dopo un raccolto ne viene un altro.

Crediamo fermamente che gli zapatisti siano un esempio di popolo soggiogato, ma ricco di dignità, l’evidenza che un mondo diverso è possibile tanto in Chiapas quanto in pianura padana. Noi non costruiremo scuole o ospedali, certo, ma portiamo avanti lo Spaccio Popolare Autogestito al Circolo Anarchico Berneri «spacciando», senza ricarico, caffè scelto ed importato secondo reali criteri di solidarietà e sostegno alle comunità, torrefatto e distribuito da una realtà libertaria, zucchero sem terra, riso di un’azienda agricola a conduzione familiare delle campagne ferraresi, arance da realtà conflittuali siciliane e calabresi che rispettano terra e lavoratori uscendo dalle dinamiche di «sfruttamento criminale», passate di pomodoro (autoprodotte), pasta e saponi lavorati in fabbriche fallite, occupate e riavviate alla produzione dagli operai, e tanto altro ancora. Siamo in costante attenzione nella ricerca di nuove modalità e pratiche di gestione: dal progetto «magazzini diffusi», alla logistica partecipata favorendo costantemente socialità e condivisione.

Al fianco dei picchetti dei facchini, delle rivolte dei braccianti, dei presidi degli occupanti di case.

Al fianco degli oppressi e complici dei ribelli.

Al fianco dei giovani ai quali questa società non riserva futuro. Danzando, ridendo e deridendo il potere ma portando con noi anche la rabbia gioiosa degli ultimi.

Vogliamo rimboccarci le maniche, partecipando e proponendo in prima persona, senza deleghe e senza intermediazione. Perché è giusto e necessario provarci. «La vita è bella. Possano le generazioni future liberarla da ogni male, oppressione e violenza, e goderla in tutto il suo splendore».

Per saperne di più

https://we.riseup.net/giaz https://mastodon.bida.im/@spacciopopolareautogestito/ https://www.campiaperti.org https://www.arvaia.it/ https://colonnasolidale.org/ https://genuinoclandestino.it/

L’isola del tesoro.

Asnada - Scuola sperimentale di italiano L2 rivolta a stranieri, adolescenti e minori, rifugiati e richiedenti asilo, residenti a Milano

Maurizio Giannangeli

Il tesoro al centro dell’Isola

Al centro dell’«Isola», quartiere di Milano abitato un tempo da operai e artigiani, ora ricco di bar e locali alla moda non sempre economici, si trova la scuola «L’isola del tesoro», ospitata presso la sede della chiesa metodista di Milano, in via Luigi Porro Lambertenghi 28. Si tratta di una scuola rivolta a giovani migranti, di differente provenienza, minori non accompagnati e ricongiunti, richiedenti asilo, realizzata e sostenuta dall’associazione di promozione sociale «Asnada».

«Asnada» è un’associazione nata nell’ottobre del 2010, fondata da Sara Honegger, Valeria Ferloni, Federica Capobianco, Alexandra d’Onofrio e Margherita Trotta, che si occupa di «formazione per rifugiati, migranti, minori a Milano». Un progetto di scuola in cui migranti di varia nazionalità possono «prendere parola e partecipare così direttamente alla costruzione di un nuovo immaginario della migrazione e del radicamento». «Asnada» opera nell’ambito della «ricerca pedagogica sui gruppi eterogenei e sull’insegnamento della lingua quale strumento di pensiero collettivo, conflittuale, libero». «Attraverso scuole di lingua e azioni territoriali costruite insieme alle persone di origine straniera, operiamo per mettere al centro del nostro lavoro educativo e sociale una domanda di ricerca: come si fa a stare assieme avendo cura delle reciproche diversità?» (http://www.asnada.it).

«L’isola del tesoro» è una di quelle esperienze, promosse e realizzate da «Asnada», dove vengono messe in pratica le «strategie operative» consolidate nel tempo dall’associazione: «la costruzione di contesti di gruppo; la cura non assistenziale; la dimensione artigianale; l’individuazione di domande di ricerca e di obiettivi comuni; il sostegno a figure ponte, capaci di trasgredire

Si tratta di ragazzi/e che risiedono in zone dell’area metropolitana molto distanti; in questo modo il gruppo di adolescenti stranieri risulta diversificato e privo di sottogruppi preesistenti

l’appartenenza etnico-culturale; l’importanza delle lingue madri; la presa di parola pubblica».

Le esperienze di Maria Montessori, le tradizioni dell’attivismo pedagogico e della cooperazione educativa, a partire da Célestin Freinet, ne informano lo spirito, ma «L’isola

del tesoro» costruisce giorno per giorno il proprio procedere in modo sperimentale e fallibilista, con alcuni punti fermi frutto della propria esperienza e di alcuni dati di realtà, i quali, come vedremo, sono anche motivo di criticità.

L’associazione «Asnada» ha comunicato l’esistenza della propria offerta e del proprio progetto sia alle diverse comunità che sul territorio accolgono stranieri minori e adolescenti richiedenti asilo, sia al Comune di Milano, partecipando anche alla Rete cittadina per l’integrazione. Grazie a questi contatti ogni anno a settembre giungono le richieste di iscrizione che la scuola accoglie, sino a un massimo di trenta. Generalmente non accetta più di due o tre ragazzi/e da ogni singola comunità e/o famiglie. Si tratta di ragazzi/e che risiedono in zone dell’area metropolitana molto distanti; in questo modo il gruppo di adolescenti stranieri risulta diversificato e privo di sottogruppi preesistenti. I partecipanti frequentano la scuola per tre ore, dalle tre alle sei, tre pomeriggi a settimana, martedì, mercoledì e giovedì, da ottobre a maggio.

Le maestre e il lavoro di gruppo

Attualmente il gruppo de «L’isola del tesoro» è formato da quattro «maestre», come loro stesse amano nominarsi - Maria Boli, Anna Mandelli, Ilaria Negri e Gaia Rossi - e da circa trenta adolescenti di diversa provenienza. Ogni anno la composizione del gruppo è diversa, a causa del mutare dei flussi migratori e delle politiche sociali per l’integrazione e l’accoglienza di governi e amministrazioni.

Nella scuola per stranieri di «Asnada» varie equipe hanno dato vita a esperienze differenti, ma la centralità del lavoro di gruppo delle maestre, fondato sulla responsabilità nella proposizione e conduzione delle attività e sulla capacità di ascolto di ciò che portano a scuola i minori migranti, è rimasto invariato.

Le attività sono definite dall’equipe delle maestre e nascono sempre dall’attenta osservazione dei bisogni, delle difficoltà e resistenze che il gruppo esprime. È contemplata la possibilità di cambiamenti di rotta e i fallimenti sono esperienza da cui ripartire con rinnovate proposte. Ne è testimonianza il fatto che le attività non sono le stesse ogni giorno. I giorni non si ripetono con una scansione oraria di attività sempre uguali a se stesse, ma variano a seconda di ciò che l’equipe delle maestre ha osservato e il gruppo ha di volta in volta vissuto.

«L’isola del tesoro» non ha libri di testo e non è improntata a una visione pedagogica univoca. Si tratta semmai di costruire insieme, nel lavoro di equipe, una visione pedagogica mobile; a partire da come si osservano i comportamenti di ragazzi e ragazze, da come ci si dispone a parlare di loro e con loro, privilegiando uno sguardo attento a quanto nel gruppo ciascun adolescente porti proprie sensibilità, abilità e capacità già in atto. Ogni giorno l’equipe delle maestre si mette alla prova e, a seconda delle caratteristiche e particolarità del gruppo che si è formato quell’anno, assume la responsabilità di avanzare proposte di lavoro plausibili e interessati. L’obiettivo è quello di costruire insieme senso e pratica di una lingua comune.

Materiali come strumenti di negoziazione

Importante è anche il rapporto che esiste tra l’organizzazione delle attività e l’atteggiamento delle maestre nel proporla e condurla. La cura dell’equipe non è rivolta direttamente ai ragazzi e alle ragazze, ma si tratta piuttosto di una cura mediata. Le maestre non si dispongono in una posa diretta, materna, accudente, e nemmeno di inchiesta su fatti e circostanze personali. Evitano la relazione a due, di fatto sbilanciata, che si traduce quasi sempre nell’adulto che pone domande costringendo l’adolescente all’obbligo di una risposta più o meno imbarazzata. Per evitare simili squilibri, le maestre costruiscono il rapporto con ragazzi e ragazze attraverso la mediazione di «strumenti di negoziazione», di «materiali linguistici», progettati, preparati e disponibili, tra loro, sul tavolo. Oggetti, anche fisici, che possono essere occasione di esercizio e di uno studio che promuove la presa di parola autonoma.

Una particolare relazione educativa e di apprendimento

Al fine di disporre al meglio di strumenti e materiali, le maestre predispongono una struttura e un’organizzazione delle attività, sorta di «contratti sociali», all’interno dei quali, ragazze e ragazzi, possono trovare spazi di autonomia, di scelta e di li-

L’obiettivo è anche quello di sottrarsi a un insegnamento che «oscilla tra una problematica delle relazioni intersoggettive e una problematica dei contenuti oggettivi»

bertà di parola orientati al loro obiettivo: imparare la lingua italiana. L’obiettivo è anche quello di sottrarsi a un insegnamento che «oscilla tra una problematica delle relazioni intersoggettive e una problematica dei contenuti oggettivi» (De Certau 2007), ossia a quanto invece comunemente accade nei contesti di educazione e apprendimento che privilegiano la trasmissione dei contenuti e il giudizio sulla persona e non l’apprendimento attivo e incidentale.

Le maestre impiegano molto tempo nel decidere tempi e luoghi, come disporre i tavoli, le sedie, come organizzare il tavolo dei materiali. Ogni cassettino ha un nome, in modo che gli studenti e le studentesse possano prendere ciò che occorre e siano autonomi nell’accedere ai materiali e nell’utilizzarli. Grazie alla pubblicazione di un tabellone, ognuno/a è consapevole di quello che succede a scuola, quali sono le attività previste per quel giorno, quali i tempi, quale la distribuzione dei compiti.

Questa organizzazione aiuta le maestre a liberarsi dalla loro possibile conduzione carismatica, o dispotica, o materna, o direttiva, o dolce. Questa struttura, all’interno della quale anche le maestre sono tenute ai vincoli proposti e concordati, le libera da gran parte del potere che comunque esercitano e consente invece al potere di circolare. In questo modo si costruisce, con un movimento anche molto lento, una presenza del gruppo degli adolescenti stranieri che, con sempre maggiore consapevolezza e conoscenza del posto, dei tempi, delle attività da svolgere, come di alcuni obblighi (puntualità, mettere da parte il telefono, pulire i bagni, ecc.), si muove pian piano nella scuola non come gruppo di ospiti o clienti ma come partecipanti, come letteralmente «facenti parte».

Si tratta, probabilmente, di «riesumare dal sapere acquisito i processi reali che lo producono» e di attivare, socializzandolo subito, il sapere che si sta acquisendo in modo collettivo. Si tratta, probabilmente, di «promuovere nella scuola una gestione della socialità» e una presenza attiva dei soggetti coinvolti, grazie a cui «si sperimentano, per prove e errori, le forme oggettive e regolate che possono caratterizzare modalità di sapere alternative. Tali maniere di fare sono degli operatori di società. La producono. Non si tratta più qui di esprimere delle soggettività, ma di intraprendere lavori pratici di socialità» (De Certau 2007). In questo modo, ognuno/a ha libertà di muoversi e di esprimersi entro una cornice di regole condivise, con l’obiettivo specifico dell’appropriazione di competenze linguistiche di una lingua straniera, l’italiano, che lentamente si fa lingua comune.

In concreto: tempi, spazi, risorse, alcune criticità

«Ci vorrebbe più tempo».

Se è vero quanto detto sin qui, va anche detto che, in questa esperienza di scuola dove ne va di un processo di appropriazione che sia di pari passo della lingua e di se stessi/e, singolarmente e come pluralità, il tempo è questione decisiva in relazione agli esiti, sia per quanto riguarda il lavoro delle equipe delle maestre, sia per quanto riguarda la relazione nell’attività con i migranti. «L’isola del tesoro» si apre ai ragazzi e alle ragazze straniere martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio. Anna, Ilaria, Gaia e Maria dedicano il martedì mattina alla definizione della programmazione settimanale, e ogni martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio giungono a scuola almeno un’ora prima dell’arrivo dei migranti per predisporre arredi e materiali. Devono allestire lo spazio, costruire materiali specifici per le attività proposte che, come detto, sono ogni volta differenti; aprire dieci tavoli, spostare trenta sedie, quattro lavagne. Il tempo dedicato alla preparazione non è ancora, a detta loro, quello che dovrebbe essere per essere adeguato. Facendo i conti oscilla tra le quattro e le sei ore, tra programmazione didattica e allestimento, per complessive nove ore di lezione a settimana.

«In una scuola senza libri di testo le pareti sono il nostro libro». Anche lo spazio non è adeguato. Non tanto per l’ampiezza del salone, quanto perché, essendo ospiti, la possibilità di avere sempre materiali e arredi disponibili, spazi differenziati e diversamente attrezzati per varie attività pratiche che si vorrebbero anche «lavorative»; pareti tappezzate di cartelloni che indicano e riportano quanto c’è da fare o è stato fatto, anche banalmente alcune regole grammaticali, non è di fatto possibile.

La scuola dovrebbe potersi riempire del proprio operare, e il permanere di cose, oggetti, parole, memoria, è importante e utile alla costruzione di quel senso di appropriazione di lingua, di spazio e di sé, di cui si diceva. Riporre ogni giorno negli armadi quanto esercitato e prodotto non è tanto, o non solo, fatica e sottrazione di tempo - anch’esso esercizio di socialità - quanto è a rischio di oblio. Le maestre propongono e insieme ai ragazzi producono tantissimi materiali che restano poi stipati negli armadi. In questo modo la fatica vera diviene anche quella di valorizzare tutti gli apprendimenti e le scoperte fatte per sottrarle al loro definitivo svanire, fisicamente, negli armadi, nell’archivio.

«Asnada si iscrive a bandi e raccoglie fondi».

Le criticità di tempo e di spazio appena descritte, compresa quella di essere da sempre ospiti di altre realtà, probabilmente nascono dal fatto che le risorse sono poche e sono reperite attraverso bandi differenti, sia pubblici (statali e regionali), sia privati (fondazioni e altro). A seconda dell’entità dei fondi raccolti le maestre definiscono tempi e modi del proprio operare; quante ore a settimana potranno dedicare al loro lavo-

A seconda dell’entità dei fondi raccolti le maestre definiscono tempi e modi del proprio operare

ro di progettazione delle attività e come queste potranno essere concretamente realizzate con ragazzi e ragazze – per i/ le quali non vi è alcun onere economico - pattuendo con l’associazione «Asnada» il proprio impegno. Stante un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, sino a oggi le attuali maestre hanno definito l’offerta della scuola tenendo anche conto, alle condizioni date, della loro necessità di svolgere altri lavori: Anna lavora come educatrice in una scuola di Stato; Maria lavora in una scuola superiore di primo grado, studia ed è impegnata anche in altri progetti; anche Gaia ha un altro lavoro.

Per la costruzione di una lingua comune ogni giorno è un giorno diverso

Un cartoncino nero riporta le attività proposte per la giornata. Sul cartoncino delle targhette bianche rimovibili indicano quello che accadrà con indicato anche il tempo destinato a ciascun momento: arrivo; cerchio; laboratori; pausa; cerchio; saluti. Questa scansione non è la scansione di una giornata tipo, non esistono giornate tipo. Il tabellone indica proprio quel che dovrebbe accadere quel determinato giorno.

Si persegue un’educazione integrale, legata a un fare operativo e pratico, a attività lavorative in senso lato

Il giorno dopo, sul medesimo cartoncino, potranno essere presenti proposte del tutto differenti: uscite dedicate alla realizzazione di interviste; laboratori di falegnameria o di altro genere, perché si persegue un’educazione integrale, legata a un fare operativo e pratico, a attività lavorative in senso lato; attività in

piccoli gruppi omogenei, per livello, al fine di conseguire specifici obiettivi di apprendimento linguistico; attività in gruppo misto che favoriscano il mutuo aiuto; lezioni di grammatica della lingua italiana, utilizzando anche gli «strumenti» Montessori.

I laboratori di scrittura

I «laboratori» sono il cuore delle attività della scuola e nascono ogni volta da tracce di scrittura differenti. Un giorno la traccia è stata: «Cosa c’è, cosa voglio». La proposta: realizzare una sorta di autoritratto, prendendo spunto dalla canzone «Quello che non ho» di Fabrizio De André.

Con un pennarello indelebile ragazzi e ragazze ricalcano da una foto i lineamenti e i tratti principali del proprio volto, aggiungendo a esso, sollecitati dalla discussione e comprensione della traccia, i disegni di oggetti, animali, luoghi, quel che viene in mente.

Si scopre così «che lavorando con dei materiali e con le mani, sollecitati/e da uno spunto stimolante, si riesce a produrre un testo prima ancora di preoccuparsi di doverlo spiegare». «Dalle mani emergono pensieri, idee, cose che non si sapeva nemmeno di avere» e la parola circola più liberamente. Da quel disegno poi si costruiscono collettivamente delle micro narrazioni.

Così Jahid ha disegnato sul suo volto un orologio, delle forbici e un uccello e ha scritto: «Nella mia vita c’è l’orologio perché il tempo è importante, mi piacciono le forbici perché taglia tutto, c’è l’uccello perché mi piace guardarli bene».

Nei laboratori di solito si lavora per gruppi eterogenei dove i livelli di capacità linguistica si mischiano. Si promuove il mutuo aiuto e, attraverso scambi orizzontali diretti, mentre la lingua italiana circola nascono amicizie, complicità, collaborazioni. Un altro esempio di traccia di scrittura: «Una volta che hai perso qualcosa». Gli spunti offrono sempre una ampia gamma di possibilità. C’è chi racconta che ha perso l’autobus, e altri/e che hanno perso la madre. I

Nei laboratori di solito si lavora per gruppi eterogenei dove i livelli di capacità linguistica si mischiano. Si promuove il mutuo aiuto e, attraverso scambi orizzontali diretti, mentre la lingua italiana circola nascono amicizie, complicità, collaborazioni

diversi micro racconti, composti di poche parole, sono accolti e valorizzati alla pari, non giudicati migliori o peggiori per quanto raccontano. Così, insieme, si costruisce la «Lingua comune» con quello che ciascuno/a porta. Da chi ha detto «l’autobus» si prenderà e scriverà la parola autobus, e quella parola, scritta, lavorata, ricopiata da tutti/e, diventerà una delle parole che il gruppo fa propria. Così, lentamente, «autobus», «perso», «mamma», «morta», le parole emerse nei micro racconti vengono riutilizzate negli esercizi e rimesse in circolo attraverso altri piccoli testi o immagini, o altri materiali, divenendo lingua del gruppo.

Altre volte i gruppi nei laboratori linguistici possono essere differenziati per livello: analfabeti, intermedi, avanzati.

Una volta è stata realizzata un’intervista a una ragazza italo-marocchina. La registrazione è stata sbobinata e, isolato un passaggio dove la ragazza diceva «Da sola ho imparato a fare le foto», le maestre hanno chiesto ai componenti dei diversi gruppi di scrivere che cosa, nella loro vita, avessero imparato a fare da soli/e. Anche nel gruppo di analfabeti nella loro lingua madre, che faticavano a scrivere i loro nomi, è successo che, vista insieme la traccia, osservati con calma i tempi verbali, utilizzato il tempo necessario per scrivere le parole che le venivano in mente, Nadar abbia scritto: «piccolina cestino somalia», con alcuni lievi errori di ortografia.

A quel punto Nadar, nell’oralità, ha restituito al gruppo quelle parole con una frase intera e, insieme al gruppo, la frase è stata scritta alla lavagna inserendo i pezzi mancanti.

Non avere un libro di testo è faticoso e impone alle maestre di trovare spunti di scrittura che siano interessanti e così aperti da rendere possibile, a ognuno/a, di entrare in quella traccia e lavorare in gruppo lasciandosi attraversare dalla lingua, chi più in profondità e chi meno, e andrà bene lo stesso.

Una scuola non funzionale

Tutto ciò conferma nelle maestre un convincimento. Spesso, per gli analfabeti, o per i livelli molto bassi di lingua, si tende a pensare che non possano occuparsi di cose interessanti o alte, in quanto «non hanno lingua». Eppure anch’essi sono portatori di esperienze e di vita. Si tratta solo di trovare delle piccole leve che aprano a delle mini narrazioni, anche veramente molto semplici e, passando dalla lingua che incarnano, parole e frasi si radicheranno con maggiore profondità.

Oltre a ciò, Maria, Anna, Ilaria e Gaia, non rinunciano a un’altra convinzione: «Lo studente è degno di arrivare a conoscere

«L’isola del tesoro» non è una scuola funzionale alle certificazioni; rilascia un attestato di frequenza ma non una certificazione, che è quella che serve, che viene inserita nel curriculum. Non la rilascia

perché sono i CPIA (Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti) o altre strutture riconosciute che fanno i test e certificano il livello di competenza linguistica raggiunto. Il minore straniero frequenta quindi «L’isola del tesoro» come scuola di prima alfabetizzazione per poi andare ai CPIA, quando sarà in terza media, per fare l’esame che rilascia la certificazione.

«L’isola del tesoro» non è una scuola funzionale alle certificazioni; rilascia un attestato di frequenza ma non una certificazione, che è quella che serve, che viene inserita nel curriculum

Le parole del conflitto

Le tracce di scrittura spesso nascono dalla libera discussione tra gli stessi ragazzi e ragazze. Un tema che ha animato molto il gruppo nel cerchio è stato conflitto di genere nato dall’osservazione di alcuni ragazzi che «le femmine non possono tenere le gambe incrociate». Per di più, i maschi, si rifiutavano di lavare il bagno, perché lavoro che spetta alle femmine. Le maestre hanno allora proposto testi, documenti, foto e anche giochi legati al tema del lavoro sotto l’indice: «lavori da uomini», «lavori da donna».

Il laboratorio non mirava certo a convincerli o a indottrinarli, né a pacificare i conflitti, anzi, semmai a portarli in luce. Promuoveva momenti di parola in cui si apprende a stare tra persone che affermano pensieri diversi e contrapposti.

La presa di parola nel conflitto, in questo caso di genere, è divenuto l’obiettivo di mesi di lavoro. All’inizio è stato molto faticoso, poi, lentamente, i gruppi sono riusciti a sostenere dialoghi dove i componenti, pur esprimendo posizioni molto diverse, riuscivano a ascoltarsi e si sforzavano di trovare punti di mediazione. Nei fatti ora, anche i maschi puliscono il bagno quando è il loro turno e le ragazze continuano a incrociare liberamente le gambe.

Una scuola delle diversità - Prospettive

Il senso profondo di tutte le attività proposte nella scuola «L’isola del tesoro» è quello di far vivere ai giovani migranti l’esperienza di una «scuola delle diversità», nella quale costruire una lingua comune radicandola nelle coscienze di ognuno/a.

Una scuola che favorisce l’incontro e il confronto delle reciproche diversità, occasione dell’acquisizione di «strumenti necessari per la comprensione della cultura dell’altro e, di conseguenza, della propria». Le parole di Michel de Certeau, in questo caso, sono pertinenti: «L’esperienza di tale incontro [tra culture differenti ndr] è per noi prima di tutto una scuola della diversità, un’iniziazione a delle ’economie’ sociali di cui non coglieremo mai il segreto (sono estranee ai paradigmi che sono divenuti ufficialmente i nostri) e che nondimeno rivelano, nelle nostre società, aspetti di cui i nostri criteri decretano l’illegittimità» (De Certau 2007).

Diversi rapporti annuali di organismi che si occupano di flussi migratori tendono ad avvicinarsi alla inquietante proiezione di Norman Myers, dell’Università di Oxford (Brown 2008), che stimava la quantità di migranti ambientali nel 2050 intorno ai 200 milioni di persone (Legambiente 2021). Rispetto all’inevitabile aumento dei flussi migratori, anche «L’isola del tesoro», come molte scuole autogestite, rappresenta più che una speranza per un futuro migliore. Come scrive Jonathan Franzen, «ogni movimento verso una società più giusta e civile può essere considerato un’azione significativa per il clima» e un progetto di scuola come quello qui parzialmente descritto, ci «offre la speranza che il futuro, benché indubbiamente peggiore del presente, possa anche, in qualche modo, rivelarsi migliore. Soprattutto, […] dà speranza per l’oggi» (Franzen 2019). Di certo la società nel suo complesso dovrà inventare e costruire processi di sostegno concreto a quelle esperienze che si sforzano di costruire un nuovo e diverso patto sociale e dare così maggiore stabilità e continuità a processi reali di rinnovata convivenza civile. Un sostegno che non potrà che provenire dal basso, ossia da quegli stessi soggetti che di un nuovo e differente patto sociale sentono il desiderio e hanno necessità. Un patto più equo, capace di sovvertire l’immaginario sociale dominante e di instaurare un radicale processo di cambiamento della società, non più improntata al dominio e al profitto ma alla reciproca accoglienza, alla solidarietà e al mutuo aiuto, nell’ineludibile esercizio della costruzione di una casa e di una lingua comuni indispensabili al libero manifestarsi delle reciproche diversità.

Un sentito ringraziamento va a Maria Boli, Anna Mandelli, Ilaria Negri e Gaia Rossi, le «maestre», che si sono rese disponibili a un incontro di circa due ore. Ci hanno detto molto di più di quanto siamo qui riusciti a riportare. Ma, soprattutto, con la loro testimonianza hanno reso evidente che ognuno/a di noi può essere quel seme sotto la neve che può contribuire, al presente, a dare vita a relazioni sociali più solidali e giuste.

Bibliografia

F. BRANDONI (a cura di), I migranti ambientali. L’altra faccia della crisi climatica – Dossier 2021, Legambiente, 2021 (https://www.legambiente.it/ rapporti/i-migranti-ambientali-laltra-faccia-della-crisi-climatica/) O. BROWN, Migration and climate change, IOM, Ginevra 2008 M. DE CERTEAU, La presa di parola e altri scritti politici, Meltemi, Roma 2007 J. FRANZEN, E se smettessimo di fingere? Ammettiamo che non possiamo più fermare la catastrofe climatica, Einaudi, Torino 2019

Libertari in Russia

Pietro Masiello

Ci sono momenti storici particolari, in cui l’attenzione di orga ni di informazione e opinione pubblica viene improvvisamente indirizzata e si concentra intensamente, anche per lungo tempo, su determinati personaggi, luoghi geografici o eventi del passato. Ad esempio, a causa del verificarsi di un evento tragico e terribile come lo scoppio di una guerra. È quanto sta succedendo in questo periodo in diversi paesi occidentali nei confronti della Russia e più in generale del mondo slavo. A partire da quando, nel febbraio scorso, la Federazione Russa ha invaso militarmente l’Ucraina.

Tanta attenzione non sempre però corrisponde, purtroppo, a un reale approfondimento della conoscenza. Spesso ciò che si cerca è solo la conferma di propri antichi stereotipi e teorie, magari per miseri calcoli di tornaconto politico. E dispiace che questo accada anche in un paese, come l’Italia, che, per quanto riguarda il campo culturale, poteva vantare una tradizione di slavistica tra le più qualificate al mondo, di cui furono esponenti, solo per

citarne alcuni, studiosi del calibro di Ettore Lo Gatto, Vittorio Strada, An gelo Maria Ripellino.

Allo stesso tempo, così come in altri paesi, continuano ad essere misco nosciute esperienze sia storiche che contemporanee, espressioni del ricco e complesso movimento anarchico e libertario sia russo che ucraino. A danno di questo movimento si conti nua a procedere coi mezzi di sempre: l’occultamento, la calunnia, la misti ficazione.

Tanta attenzione non sempre però corrisponde, purtroppo, a un reale approfondimento della conoscenza. Spesso ciò che si cerca è solo la conferma di propri antichi stereotipi e teorie, magari per miseri calcoli di tornaconto politico

Visioni distorte

Un caso emblematico è quello del «movimento makhnovista ucraino» (Châtelain 2012; Shubin 2012), una delle esperienze più importanti dell’anarchismo novecentesco, senza la cui conoscenza non è possibile nemmeno comprendere il corretto svolgimento dei fatti e delle dinamiche principali della Rivoluzione russa. Stiamo parlando di un movimento popolare che, guidato dal contadino Nestor Ivanovič Makhno, realizzò un vasto esperimento di gestione collettiva delle terre, basato sull’autogestione e non sul controllo autoritario e burocratico sovietico. Parallelamente, l’armata contadina makhnovista inflisse all’esercito «bianco» zarista delle sconfitte di enorme portata, senza le quali avremmo visto soccombere l’Armata Rossa bolscevica. Per tutto ringraziamento, i bolscevichi soffocarono nel sangue e nella persecuzione il movimento anarchico ucraino.

Ebbene, pare incredibile, ma ci sono testi di storia dell’Europa orientale e di storia della Russia, utilizzati in alcune delle principali Università italiane, dove il nome di Nestor Ivanovič Makhno non è nemmeno citato. In modo ancor più incredibile, si è costretti a leggere su un quotidiano con una storia come quella de «il Manifesto», la riproposizione di vecchie calunnie bolsceviche e poi staliniste contro gli anarchici del movimento makhnovista, come la falsa accusa di antisemitismo (Colombo 2018), ampiamente smentita da numerosi testimoni dell’epoca e dalle successive ricerche storiche, che hanno invece dimostrato l’impegno deciso di Makhno a difesa della popolazione ebraica.

Ma il movimento makhnovista è vittima anche della mistificazione nazionalista. Da anni ormai la figura di Nestor Ivanovič Makhno viene strumentalizzata dal potere ucraino che ne ha fatto, svilendola, un mito nazionale in chiave antirussa, occultando l’essenza anarchica e rivoluzionaria dei contadini makhnovisti. In Ucraina sono ormai innumerevoli gli esempi di monumenti, banconote, monete e francobolli, serie televisive e finanche marche di vodka dedicate a Batko Makhno, spacciato per eroe nazionalista.

Situazione attuale

Per venire all’oggi, va detto che, per quanto riguarda la Federazione Russa e i paesi orbitanti nella sfera di influenza russa, è difficile, se non quasi impossibile, poter descrivere in modo corretto ed esaustivo lo stato attuale sia del variegato movimento anarchico e libertario, che di situazioni riconducibili ad esperienze di «mutuo appoggio». Reperire informazioni attendibili da fonti dirette è quanto mai difficile, anche a causa della repressione ogni giorno crescente operata dal regime putiniano. Ma non si tratta solo di questo. Tra i militanti dei movimenti alternativi si stanno riproponendo tristi dinamiche già viste ai tempi della guerra nella ex-Jugoslavia. Lo stato di guerra e la recrudescenza della cecità causata dai nazionalismi hanno innescato una sorta di «richiamo della foresta identitario», che ha spinto diversi militanti libertari ad arruolarsi. Scelte tragicamente contraddittorie, difficilmente comprensibili se viste da lontano. Per analizzare le quali sarebbe forse troppo facile ricorrere al giudizio di Errico Malatesta («gli anarchici hanno dimenticato i propri princìpi») rispetto alla posizione di Kropotkin di fronte alla Prima Guerra Mondiale. Parallelamente però, ci giungono anche testimonianze documentate di coraggiose manifestazioni di opposizione alla guerra di matrice libertaria. Pervengono rivendicazioni di atti di sabotaggio nei confronti delle strutture militari per l’arruolamento, ma anche di interi plessi scolastici nei quali il corpo insegnante si sta rifiutando di utilizzare i nuovi testi scolastici approntati dal regime russo, in cui ad esempio la storia dell’Ucraina viene stravolta con la nuova narrazione orwelliana imposta da Putin. È quanto accade, ad esempio, nel distretto di Tver’, del quale era originario Bakunin. Nel cui paese natale, Priamukhino, un collettivo di attivisti libertari porta avanti da anni una meritoria opera di valorizzazione del suo pensiero con l’organizzazione di convegni internazionali e la promozione di una casa editrice per la diffusione di testi anarchici e libertari russi e internazionali.

Sul fronte della durissima repressione giudiziaria nei confronti di militanti anarchici russi, bisogna registrare il persistere di coraggiosi esempi dell’attività di comitati di solidarietà, controinformazione e assistenza legale. La situazione dei militanti in Bielorussia sarebbe al momento ancora peggiore. Alcuni anni fa il caso della persecuzione dell’attivista Alexander Kolchenko riuscì ad avere risonanza anche all’estero, con manifestazioni di fronte alle ambasciate russe e comunicati ripresi anche dai servizi informativi pubblici di vari paesi. Oggi - e sembra davvero paradossale nel momento in cui Putin è divenuto il nemico pubblico numero uno - la repressione nei confronti degli attivisti libertari viene completamente ignorata dai media occidentali.

È forse da alcuni siti e canali Telegram che è possibile ricavare autonomamente informazioni dirette sulla notevolmente complessa situazione russa e ucraina. Ne indichiamo alcuni, segnalatici da attivisti libertari russi e ucraini, anche con posizioni assai diversificate: ОВД-ИНФО (OVD NEWS), KOMiTET

Oggi la repressione nei confronti degli attivisti libertari viene completamente ignorata dai media occidentali

CПРОТИВУ (Resistance Committee), МЕДИАЗОНА (ZONA.MEDIA), RIOTS & RESISTANCE, АНТИВОЕННЫЙ-БОЛЬНИЧЧНЫЙ.

Sempre tenendo presenti le raccomandazioni che pose George Orwell al termine di Omaggio alla Catalogna sul discernimento da utilizzare nella lettura di materiali scritti in tempo di guerra.

Bibliografia

H. CHÂTELAIN, Nestor Machno, la rivoluzione anarchica in Ucraina, edizione italiana a cura del Centro studi libertari/Archivio Pinelli, Milano 2012 (DVD) visibile al canale youtube: https://www.youtube.com/watch?v=u_djvBJcZSo Y. COLOMBO, Una retrospettiva per «Tre colori della verità, «il Manifesto», Roma, 6 Settembre 2018

A.V. SHUBIN, Nestor Machno: bandiera nera sull’Ucraina. Guerriglia libertaria e rivoluzione contadina, Elèuthera, Milano 2022

Per un’informatica conviviale

Carlo Milani

I «semi sotto la neve» sono una metafora per indicare le esperienze libertarie e le pratiche mutualistiche.

Gli esempi sono tanti: ecovillaggi che cercano di organizzarsi in maniera antiautoritaria; collettivi di autogestione educativa; cooperative di autocostruzione; case editrici, librerie e riviste libertarie; collettivi artistici e gruppi di affinità di ogni genere, e chi più ne ha, più ne metta.

Tutte queste esperienze, in particolare nel mondo ad alta intensità tecnologica contemporaneo, devono fare i conti con le questioni della comunicazione e dell’informazione, e dell’organizzazione della comunicazione e dell’informazione. Quali sono le regole e gli strumenti per comunicare fra le persone che partecipano? E quali per comunicare verso l’esterno, alle esperienze affini, al resto del mondo? Come si fa a informarsi, a selezionare informazioni, a orientarsi nel diluvio di notizie, a far circolare quelle che si ritengono opportune?

Le «Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione» (TIC), spesso indicate come nuove tecnologie, non sono affatto nuove, visto che se ne parla da decenni e ci abbiamo a che fare quotidianamente da tanto tempo. Con tecnologie intendo l’incarnazione concreta, materiale, tangibile di teorie e procedure che sono dei «modi di fare», «modi di costruire», ovvero le «tecniche». Un dispositivo elettronico portatile, ad esempio uno smartphone equipaggiato con un sistema operativo Android (parecchi miliardi di dispositivi nel mondo), è quindi un oggetto tecnologico, frutto di specifiche tecniche (produttive, organizzative); queste tecniche sono ispirate da specifiche ideologie, convinzioni, credenze. In questo senso «la tecnica non è e non può essere neutrale»: le sue concretizzazioni tecnologiche incorporano sempre visioni

del mondo situate, parziali, definite storicamente, socialmente e psicologicamente. Inoltre tendono a far nascere ulteriori generazioni di tecnologie (e di umani che dicono di servirsene) che agiscono e re-agiscono in maniera poco consapevole, determinata in maniera preponderante dall’orientamento tecnico sottostante. Le macchine non sono tutte uguali: dipende da come vengono create al mondo, e perché, proprio come gli umani non sono tutti uguali, ma dipende da come vengono creati al mondo, educati, socializzati e perché.

Le macchine non sono tutte uguali: dipende da come vengono create al mondo, e perché, proprio come gli umani non sono tutti uguali, ma dipende da come vengono creati al mondo, educati, socializzati e perché

Dal punto di vista libertario, è fondamentale capire se è possibile selezionare e avere a che fare con tecnologie capaci di promuovere il mutuo appoggio, oppure se queste tecnologie sono inevitabilmente foriere di delega cognitiva, psichica, sociale e in ultima analisi contribuiscono alla strutturazione di un mondo gerarchico e autoritario, il mondo delle «Megamacchine tecnoburocratiche».

Questioni di scala? Appunti per un’informatica conviviale

La questione principale, se seguiamo il ragionamento di Ivan Illich, è la scala. In Tools for Conviviality («Strumenti per la convivialità», tradotto in italiano come La convivialità, 1973) sostiene che uno strumento conviviale è l’opposto di uno strumento industriale, e la scala fa la differenza. A suo parere, su scala globale possono esistere solo strumenti industriali oppressivi.

Ma allora, è possibile un’informatica conviviale, cioè che promuova la realizzazione della libertà individuale in seno a una società dotata di strumenti efficaci? Ci vogliono tecnologie appropriate, ma per poterle immaginare e realizzare è necessario correggere e ampliare la formulazione di Illich.

Innanzitutto, dobbiamo riconoscere che «un sistema tecnico di piccola scala può essere dispotico tanto quanto un sistema industriale globale»; anzi, può rivelarsi ancora più censorio e asfissiante per la libertà personale. Ad esempio, le dinamiche psicosociali oppressive tipiche di un piccolo paese, in cui la gente mormora e tutti sanno tutto di tutti, possono risultare amplificate da tecnologie di controllo e monitoraggio su piccola scala, riproducendo un universo concentrazionario in miniatura.

In altre parole, «la piccola scala non garantisce di per sé l’assenza di dominio», ed è logico che sia così, «altrimenti la libertà sarebbe un derivato automatico dell’organizzazione in piccoli gruppi». Un piccolo gruppo di esseri umani può nutrirsi di relazioni di co-dipendenza tossiche alimentate e anzi rese possibile da semplici tecnologie artigianali di dominio reciproco, come il rispetto di rituali di sottomissione. Rituali analogici o digitali non fa differenza, si tratta in ogni caso di ripetizioni che mirano a instaurare un ritmo di acquiescente sottomissione, contrita obbedienza, schizofrenico conformismo a norme alienate e alienanti. Senz’altro non c’è bisogno di tecnologie particolarmente sofisticate.

Invece di formulare teorie astrattamente perfette, tipiche del peggior intellettualismo ignaro della realtà, dobbiamo prendere atto della scala globale della tecnologia attuale, in particolare nella sua manifestazione più evidente che è la rete di Internet, e agire a partire da quel che esiste oggi, ampliando spazi di autonomia concreta. In questo senso, al di là della scala, è importante prendere in considerazione le relazioni di potere.

Infatti, nell’ambito delle tecnologie di Rete, la «scala» non è semplicemente monodimensionale, legata alla vicinanza di una risorsa. La valutazione in merito al potenziale conviviale, emancipatorio e liberatorio di una configurazione tecnosociale deve tenere conto anche di altre variabili, quali, ad esempio, l’asimmetria di potere degli attori coinvolti e quindi la loro capacità di determinare norme socialmente vincolanti.

Si pensi alla fornitura di servizi web per la gestione amministrativa di un’attività legata all’organizzazione di piccoli eventi cul-